“Dans la peau des criminels”: ce que les tatouages disent des malfaiteurs

Livre "Dans la peau des criminels" - Arno KSR/ Enrick B Editions

"Le tatouage ne fait pas le moine, ou le criminel dans ce contexte”. Benoît Le Dévédec, doctorant en criminologie et droit pénal, a décidé d’enquêter sur le lien entre le tatouage et les criminels. “Je me suis dit que se pencher sur la place du tatouage dans la criminologie pouvait être intéressant”, explique-t-il pour RMC Crime. Car selon les lieux et les époques, le tatouage n’a pas la même signification. Pour illustrer son enquête, l’auteur a fait appel au tatoueur Arno KSR.

Aujourd’hui encore, le tatouage est perçu par une partie de la société internationale comme une marque propre aux criminels, aux voyous et est un signe de délinquance. Pour l’auteur, c’est avant tout dans le milieu criminel un signe d’appartenance. “Le fait d’être tatoué, notamment dans certains gangs, et peu importe le motif, est une question d’affiliation. C’est le fait de prouver à un groupe qu’on appartient au même groupe. C’est également pour montrer une certaine forme de force. Si le tatouage est gros, on se dit que cette personne résiste bien à la douleur”, explique-t-il.

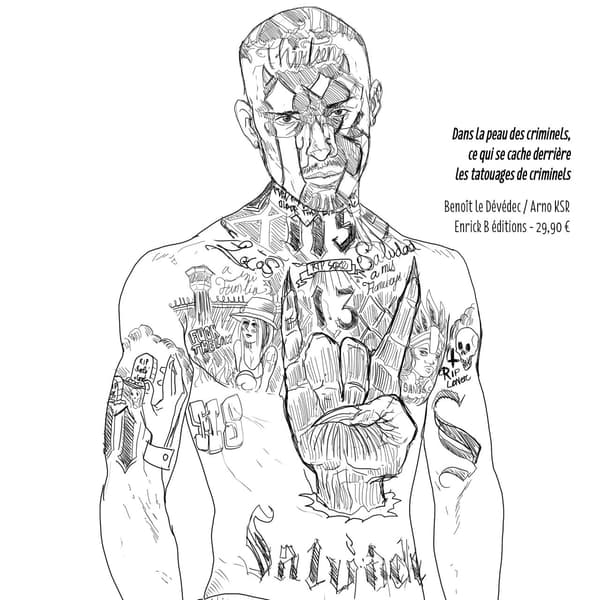

Selon lui, le tatouage qui représente le plus grand danger dans le monde, est celui de la mafia latino-américaine, appelé Mara Salvatrucha 13, ou MS-13, et de sa bande rivale Barrio 18. Au sein de ces gangs, le rite d’initiation consiste à tuer un innocent pour prouver sa bravoure. Ils doivent également subir un passage à tabac pendant 13 secondes, en référence au nom Mara Salvatrucha 13, ou de 18 secondes pour le gang rival. L’intégration des nouveaux membres se fait entre l’âge de huit et 17 ans.

Les motifs traducteurs de messages

Pour comprendre ce phénomène, il a notamment interrogé Bop John, un tatoueur qui officie en prison. Selon les pays, les tatouages ne représentent pas la même chose et n’ont pas la même signification. Pour comprendre les motifs choisis par les criminels pour représenter leurs crimes, il faut remonter à leurs origines. En France, le juge Jean Graven a appelé ça de “l’argot criminel”. “C’est la collectivité, la société criminelle, qui a décidé que, au même titre que tel mot en argot a été défini, le papillon sera le symbole des voleurs”, raconte Benoît Le Dévédec.

Au Japon, ce sont les maîtres tatoueurs qui choisissent les motifs. “Il choisit après avoir discuté avec le futur tatoué en lui demandant quelle est sa personnalité. Dans la tradition, le maître tatoueur choisit des motifs opposés à la personnalité du tatoué avec l’idée de Ying et de Yang, d’équilibre”.

Pour les gangs latino-américains, c’est le criminel qui choisit ses tatouages pour raconter son histoire.

Les criminels, de moins en moins tatoués en France

Après s’être intéressé aux tatouages des criminels, Benoît Le Dévédec avoue y faire plus attention dans sa vie quotidienne. “Je m'aperçois de plus en plus, dans les transports en commun que je croise des gens qui portent des “bousilles”, c’est-à-dire des tatouages de taulard. Notamment sur les mains où j’ai vu les trois petits points qui signifient ‘mort aux vaches’ ou les cinq points qui veulent dire ‘tout seul dans ma prison’”.

Aujourd’hui, en France, il y a de moins en moins de criminels qui se tatouent en raison de l’identification criminelle. La police fait notamment appel à l’identité judiciaire qui recense les tatouages et leurs affiliations, notamment pour les criminels venus d’Europe de l’Est. “On utilise surtout les significations des tatouages pour savoir quel est le grade de la personne”, explique-t-il.

Mais l'image du tatouage lié à la criminalité est en voie de disparition. Pour défendre l’idée que le tatouage n’est pas synonyme de délinquance, l’auteur fait notamment référence à Freaky Hoody, l’homme le plus tatoué de France qui n’est autre qu’un instituteur en maternelle.

Retrouvez son livre Dans la peau des criminels, illustré par le tatoueur Arno KSR, aux éditions Enrick B Editions.