Empreintes, identification… ces techniques qui ont bouleversé les enquêtes criminelles il y a plus de 130 ans

Relevés d'empreintes ou identification des corps, le XIXe siècle a marqué un tournant dans la résolution des crimes. A cette époque, la police devait trouver de nouveaux moyens pour limiter la criminalité qui ne cessait d'augmenter. Pour arrêter les criminels, les enquêteurs ont dû élaborer des techniques pour identifier les récidivistes et relever les indices sur une scène de crime, ce qui n'était pas fait auparavant.

Grâce à Alphonse Bertillon, criminologue parisien, qui a mis en place l'anthropologie judiciaire permettant de recenser les particularités des criminels pour lutter contre les récidivistes, ou encore Alexandre Lacassagne, premier médecin légiste, qui est à l'origine de la police scientifique, les enquêtes ont été bouleversées. Ce médecin est d'ailleurs à l'origine de la résolution d'une des premières enquêtes criminelles françaises grâce à la science, plus connue sous le nom de la "malle à Gouffé".

Le début de la police technique et scientifique

En juillet 1889, Toussaint-Augustin Gouffé, un célèbre huissier de justice de l'époque, se fait tuer à Paris. C'est deux semaines plus tard que son corps est retrouvé au bord d'une route, à Lyon. Au départ, rien ne permet de faire le lien entre la mort de l'huissier dans la capitale et le corps retrouvé dans la région lyonnaise.

"Une première autopsie est faite à Lyon mais on arrive seulement à conclure qu'il s'agit d'un homme de corpulence moyenne et qu'il est mort par strangulation", explique Anaïs Eveno, responsable du musée de la Préfecture de police, à RMC Crime.

Cette affaire décrédibilise la police de l'époque qui n'arrive ni à retrouver le criminel qui a tué l'huissier, ni même à identifier le corps. Bien décidé à ne pas se laisser rabaisser, les enquêteurs demandent à ce qu'une nouvelle autopsie soit pratiquée, trois mois plus tard. Cette fois-ci, c'est le professeur de médecine Alexandre Lacassagne qui est mandaté.

"C'est grâce à l'analyse microscopique de ses cheveux et de ses empreintes dentaires qu'il a pu faire le lien entre la victime et la mort de l'huissier".

Les morgues pour identifier les corps

Si l'identification était un vrai casse-tête pour les enquêteurs de l'époque, c'est parce que les cartes d'identité n'existaient pas. Les corps étaient donc exposés dans des morgues publiques pour que les passants puissent éventuellement reconnaître les victimes.

"Ils étaient exposés nus et leurs affaires personnelles étaient disposées à côté de leurs corps afin que les gens puissent les reconnaître plus facilement", explique Anaïs Eveno.

La première morgue est installée en 1804 sur l'île de la Cité et devient un véritable lieu incontournable des touristes. Jusqu'au moment où le préfet de police Louis Lépine déclare que ce n'est pas très moral que des inconnus puissent voir librement les cadavres et décide de la fermer trois ans plus tard.

Cette morgue est finalement déplacée sur le quai de la Rapée et devient l'Institut médico-légal de Paris qui existe toujours et dans laquelle sont pratiquées les autopsies des morts suspectes.

La chasse aux criminels récidivistes

En 1832, la marque au fer rouge, qui permettait de reconnaître les criminels récidivistes, est abolie. Ne disposant pas de carte d'identité, les criminels avaient alors trouvé la parade pour échapper à la justice. A chaque fois qu'ils étaient arrêtés, ils donnaient un nouveau nom, sans que celui-ci ne puisse être vérifié par les enquêteurs. C'est comme ça que les récidivistes se sont multipliés et que la criminalité s'est accentuée.

"Il y a une étude en 1879 qui montre qu'un criminel sur deux récidivait", comme le relate la responsable du musée.

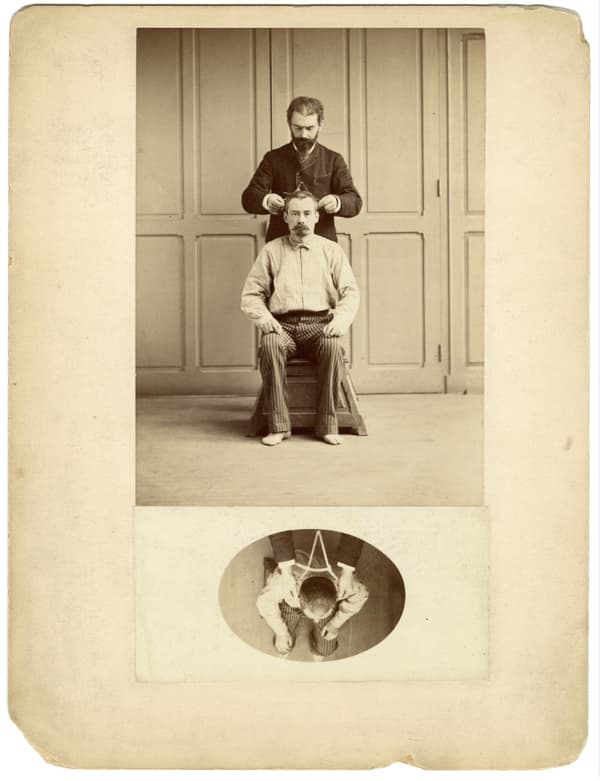

Le criminologue Alphone Bertillon a donc décidé d'en faire son combat et a voulu trouver une solution à ce problème au plus vite pour arrêter les récidivistes et les condamner encore plus fermement que les autres. C'est d'ailleurs à cette période que le casier judiciaire est créé. Il a alors imaginé la chaise Bertillon pour permettre de recenser les criminels sans connaître leur nom.

"C'est une petite chaise sur laquelle les criminels devaient s'asseoir pour être pris en photo. D'abord de face puis de profil. Le profil était particulièrement important, car Bertillon avait montré que les oreilles étaient uniques et propres à chacun".

Cette chaise se base sur la méthode anthropométrique qui repose sur le fait que les squelettes humains sont uniques et définitifs à partir de l'âge de 20 ans. Il va donc mesurer une dizaine de parties du corps humain des criminels pour les recenser sur une fiche afin qu'ils puissent reconnaître à nouveau la personne si elle devait être impliquée dans d'autres affaires criminelles. Une révolution pour l'époque, mais encore bien loin des nouvelles technologies actuelles.